Historia

- Detalles

- Categoría: Historia

- Visto: 3957

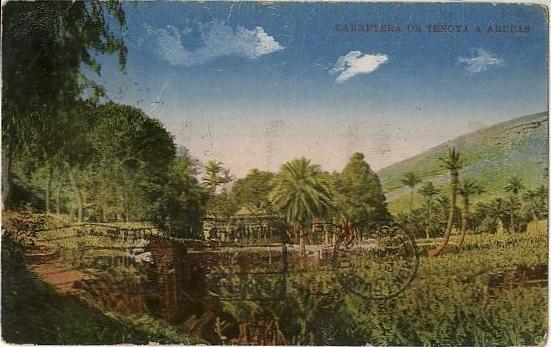

Os enseñamos una postal de principios del siglo pasado (s.XX), donde se muestra la Carretera de Tenoya a Arucas.

- Detalles

- Categoría: Historia

- Visto: 4333

La imagen en blanco y negro pertenece al año 1974, y la imagen en color, que aparecerá al pasar el puntero del ratón sobre la imagen, al año 2003.

- Detalles

- Categoría: Historia

- Visto: 9032

Entre ellos tenemos a Juan de Siberio, y alguno de sus familiares (María May) (0) que entre otros lugares recibe tierras en el Valle de Tenoya. (1)

En un principio la mayor parte de estas tierras iban acompañadas de su correspondiente agua para el riego y el destino que se pretendía dar a las mismas era el cultivo sobre todo de la caña de azúcar. (2)

Esta industria necesitaba de un elemento inseparable de este cultivo, ya que para poder obtener el azúcar de caña es necesario un laborioso proceso realizado en lo que se denomina “ingenio azucarero”

En 1502 se autoriza a Juan de Siberio para que pueda construir...: “..un ingenio para moler cañas dulces en el Valle de Tenoya, dentro de su heredad, lo puede hacer, y en nombre de sus altezas, le hace gracia y donación del dicho ejido tanto en cuanto por derecho, puede e debe, por virtud de los poderes que tiene, que puede moler con el agua del dicho Valle de Tenoya”. (3)

Representación de un ingenio

Para poder establecer un ingenio azucarero de las características de los que se instalaron en Canarias a finales del siglo XV, había que tener en cuenta una serie de condiciones orográficas:

Por un lado, debía estar situado en un lugar cercano a un cauce de agua (acequia principal de un heredamiento , cauce de agua constante o semi constante), y además bien comunicado (Camino Real a Arucas y Camino Real a Gáldar), no sólo con un puerto o embarcadero (El Portillo, Puerto de Sardina), sino también con el resto de la isla y con lugares en donde existiera vegetación suficiente para la obtención de leña (Montaña de Doramas), ya que ésta es uno de los elementos imprescindible en el proceso de obtención del azúcar, y posteriormente para la fabricación de las cajas del transporte.

En 1506, el licenciado Ortiz de Zárate, hace una reformación del heredamiento de Tenoya, en la cual dice textualmente: “...apruebo e confirmo las dichas veinticuatro suertes de tierra con la dicha agua para que se rieguen e aprovechen de ella por su dula de veinte en veinte días con tanto, para a los tiempos que el ingenio del dicho heredamiento e barranco molieres, siendo sobre el dicho ingenio, no puedan regar, dejándole libremente toda el agua con que pueda moler, por la que el dicho ingenio muela de día e de noche con tantos que no pueda doblar en perjuicio de las dichas heredades”. (4)

El 4 de junio de 1.507, Juan Bernal, pregonero, acredita en la Plaza Pública de la Villa del Real, los bienes de Catalina Guerra, que entre otros son los siguientes:

“... Un ingenio de azúcar con su agua en Tenoya...”.

Y, “Otra suerte de riego dada a Juan de Ciberio, junto al cercado del ingenio...” (5)

En 1.513, Catalina Guerra, mujer de Siberio reclama cierta cantidad de agua que Lope de Sosa había desviado del barranco de Tenoya, por que le era necesaria para regar y para el ingenio que ella tenía. (6)

El 18 de abril de 1515 en las constituciones sinodales de Vázquez de Arce, se hace alusión al ingenio de la siguiente forma:

“De Lope de Sosa e Juan de Aríñez e Tenoya”. (7)

El 22 de abril de 1518 se presenta por parte de los propietarios de los ingenios una reclamación ante el Cabildo Eclesiástico por motivos del diezmo azucarero.

Catalina Guerra aparece como propietaria de uno de ellos (8).

En 1532 Jorge Fernández (cañaverero negro ), tomaba a cura dos suertes de caña de soca en Tenoya pero teniendo que pagar el diezmo. (9)

En 1534, el ingenio pasa a manos de Bernardino Lezcano, hijo de Catalina Guerra. (10)

En 1574, Matías Delgado (mulato) tenía un jornal de 3500 maravedises al mes (acuerdo con Andrea de Argiroffo), por su trabajo durante la zafra de ese año en el ingenio de Tenoya. (11)

También Andrés de Medina (mulato), servía en el ingenio de Tenoya por 3’5 doblas al mes, más comida y 250 maravedís para vino. (12)

En 1581, un esclavo de Melchor Proceles vecino de Guía trabajaba en el ingenio de Tenoya de Miguel de Moxica. “... su servicio consiste en ir con tres caballos de albarda a la Montaña de Doramas, y desde allí acarrear leña al ingenio, además de transportar toda la leña y planta que le mandare: Por su trabajo y por el de los caballos recibirá su dueño dos reales viejos, -ochenta y cuatro maravedises – por cada caballo, más comida, tanto para el esclavo como para los animales...” (13)

En 1.641, el Maestre de Campo don Juan Alçola y Vergaza, regidor de la isla te Tenerife, en nombre de su esposa doña María de Muxica, vende a Honorato Estacio, una suerte de tierras plantada de caña de azúcar, en el lugar de Tenoya, detrás de las casas de purgar del ingenio de dicho lugar. (14)

En 1652 se sigue hablando de las casas de purgar (venían a ser unos almacenes en donde se guardaba el azúcar en unos moldes denominados “formas”) en la Hoya de doña María. Por lo que deducimos que en la Hoya de doña María debían estar algunas de las edificaciones necesarias para el funcionamiento de un ingenio y muy posiblemente la mayor parte de las instalaciones del mismo. (15)

Llegados a este punto, creo que sería necesario hacer un pequeño resumen de lo hasta ahora tenemos:

Juan de Siberio construyó un ingenio azucarero en sus tierras dentro de lo que se denominaba el Valle de Tenoya bien comunicado, con una corriente de agua cercana, y que a mediados del siglo XVII posiblemente estuviese cerca de la Hoya de Doña María.

Trapiche hidráulico usado en las Antillas. S.XVIII

Pero, ¿en que zona de la actual Tenoya estaban esas tierras? ¿Podemos acercarnos a la ubicación original del ingenio?

Es difícil llegar a localizar el sitio exacto en donde se construyó el ingenio, pero voy a intentar acercarme a él.

Por eso, voy a apoyarme en dos documentos:

El primero es una solicitud de tierras que en 1.534 hace Bernardino Lezcano, que dice: “... me hagan merced de las tierras que van desde la iglesia que hizo Fernando de Bachicao para abajo todo el lomo abajo hasta andar a mis tierras de la parte del barranquillo...” (16)

Por un lado tenemos que sus tierras estaban más bien en los alrededores de un barranquillo cercano a la iglesia que hizo Fernando de Bachicao.

Y por otro lado tenemos en la siguiente joya otros datos de vital importancia. Este es un documento del 13 de junio de 1676 que es quizás la pieza clave de este pequeño rompecabezas que hemos ido montando.

En él se nos relata una visita que se hace a la zona de Tenoya por un problema de propiedad de aguas surgido con los vecinos de Teror.

El documento dice lo siguiente:

“...vio y reconoció que al desembocar por la ermita que llaman de Bachicao cuesta abajo, se reconocieron dos caminos, uno que va a Arucas, a dar a las acequias y barranco de Tenoya que sale a mano izquierda y el otro que va a la mano derecha va al dicho lugar de Tenoya y pasa por encima de las casas y ermita de San Pedro a las villas de Guía y Gáldar y en principio y de dicho camino de Arucas, va un barranquillo que no lleva agua sino cuando llueve que llaman de la ermita de Bachicao y por entre dicho Tenoya pasa la acequia principal de dicho heredamiento que baja de hacia la parte de Teror y atraviesa todo el lugar y el dicho barranco seco por la parte alta que va a dar al Almatriche y pasa a la Hoya de doña María que va a dar al Almatriche...”(17)

Si analizamos los elementos que se detallan en el texto situándonos justo encima del actual túnel, tenemos que:

Habían dos caminos, uno a la izquierda hacia Arucas (Camino Real a Arucas, que subía por el Salvial, pasaba por las Cuatro Esquinas pasaba por la Calzada y a través de San Francisco Javier, llegaba a Arucas), y otro a la derecha que bajando por la Almatriche a través del casco antiguo de Tenoya, “...por encima de las casas y ermita de Tenoya...”, Portichuelo, Cardones, Cruz de Pineda, Bañaderos, etc)

Por otro lado se nos dice: “ ...Si bajamos llegamos al barranquillo que no lleva agua sino cuando llueve y que llaman de la ermita de Bachicao...” (el barranquillo de Tenoya).

También se nos describe la visión de una acequia, la “principal del heredamiento de Tenoya” que viene de Teror y atraviesa el lugar de Tenoya y que va a dar a la Almatriche y pasa a la Hoya de doña María.

Si actualmente miramos esa zona, comprobamos que la Hoya de doña María, encaja tanto por su ubicación como por el nombre con la actual finca por todos conocida como Finca de la Hoya.

Si tomamos todos estos datos objetivamente y teniendo en cuenta que la orografía tenoyera no ha cambiado en los últimos años, vemos como nos vamos ubicando.

Fijándonos detenidamente, parece que aquí tenemos todos los elementos necesarios que necesitábamos para localizar la zona en la estaría una instalación de este tipo:

Lugar bien comunicado (desde El Real de Las Palmas con el camino real a Gáldar, con Arucas, Firgas y la Montaña de Doramas desde donde se traería leña para quemar en el ingenio, a través del camino real a Arucas, y por otro lado con el puerto para la exportación, posiblemente, el Portillo, (Bañaderos) desde donde se embarcaría el azúcar.

También tenemos, un cauce de agua, la acequia principal del heredamiento de Tenoya.

Esta iba por la parte alta del actual barranquillo y atravesaba el núcleo poblacional de Tenoya que en el siglo XVII sólo lo formaban la ermita y unas casas a su alrededor.

Hay una acequia denominada como “acequia vieja”, (18) en el casco antiguo de Tenoya, en la zona conocida hasta no hace muchos años como Asestadero.

Probablemente, desde ella salía un ramal que iba al ingenio que estaba cercano a las casas de purgar, en la zona de la Hoya de doña María, que como hemos leído, se corresponde con la actual zona de la Finca de la Hoya-Almatriche. (Hay que tener en cuenta que cercano no es justo al lado).

Conclusión:

Llegados a este punto, y debido no sólo a los datos documentales que aportamos sino a los topónimos que se conservan, creemos que la posible ubicación del ingenio estaría en la zona entre Almatriche y la actual Finca de Curbelo.

Además, algo que corroboraría esta teoría es el vestigio de algún resto/estructura imprescindible para el funcionamiento de un ingenio movido por agua y esa estructura creo que está aún ahí, desafiando al tiempo pero a la vez pasando desapercibida.

En las fotos que aparecen en esta página, se ve un cubo que en alguna época sirvió para que a través de él cayera el agua desde la altura suficiente para producir la energía necesaria para poder mover todos los componentes de alguna maquinaria de molienda.

(No hay constancia documental de ningún molino de gofio o harinero en esa zona) (19)

Aquí podemos ver el cubo muy parecido al de un molino harinero existente actualmente y sin utilidad aparente en esa zona. Dicho cubo es alimentado por un ramal de la conocida como “acequia vieja”.

Hay que tener en cuenta que los elementos usados en la construcción de estos ingenios, mayoritariamente eran la madera y únicamente las edificaciones anexas eran construidas de piedra y por otro lado hay que tener en cuenta que todo el Valle de Tenoya ha sido cultivado durante muchos años y que ello hace que actualmente solo veamos vestigios de cultivos no muy antiguos, pero quizás algún día a través de excavaciones arqueológicas podamos tener más información no solo de la ubicación del posible ingenio del siglo XVI sino también del primitivo núcleo poblacional de Tenoya.

Bibliografía:

0. Evolución del paisaje en Gran Canaria; Antonio (siglo XV–XIX ) Antonio Santana Santana; 2001.

1. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia; Doc-signatura: I - 4842 año 1.828.

2. Anuario de estudios atlánticos nº 33; Aguas del barranco de Tenoya; Vicente Hernández; 1.987.

3. Ibidem.

4. Ibidem.

5. Ibidem.

6. Documentos canarios en el Registro del Sello. (1.476-1517); Eduardo Aznar Vallejo.

7. Pedro Cerón y el mayorazgo de Arucas: Francisco Caballero Mujica; 1.973.

8. Ibidem.

9. Los libertos en la sociedad canaria del siglo XVI; Manuel Lobo Cabrera 1.983.

10. Ibidem.

11. Ibidem.

12. Ibidem.

13. La esclavitud en Canarias y su aportación a la industria azucarera firguense; Manuel Perdomo Cerpa. Rev. LA VINCA nº 35.

14. Estudio micro histórico de San Lorenzo; Juan Francisco Santana Domínguez; 1.999.

15. Ibidem.

16. Repartimientos de Gran Canaria; Manuela Ronquillo y Eduardo Aznar Vallejo; 1.998

17. Pregón de las fiestas de Tenoya. Joaquín Blanco; 1.970. (Archivo de la parroquia de Ntra Sra de la Encarnación).

18. Escritura de propiedad de vivienda sita en la calle Milagrena nº 7. (Archivo del autor).

19. Molinos de agua en Gran Canaria. Heredamientos; Juan M. Díaz Rodríguez; 2005.

- Detalles

- Categoría: Historia

- Visto: 16069

Los primeros recuerdos que tengo de la zona denominada el Rincón antes de llegar a Costa Ayala viniendo desde el Auditorio, se remontan a mis años de infancia, cuando desde el Parque de Santa Catalina iba con mi madre a la casa de mi tía pasando por la estrecha carretera que serpenteaba al lado de la Peña de la Gaviota, peña que por otro lado con su casa de madera en lo alto hacía que mi imaginación viajara a mundos de ilusión y fantasía.

Más adelante y en medio de la loma, sólo e imponente se encontraba un edificio amarillo, con unas llamativas columnas exteriores, conocido como la casa de los holandeses.

El Rincón es una zona que a pesar de su cercanía a Tenoya, debido a la orografía del terreno hace que parezca muy lejano.

En mi búsqueda de datos de Tenoya, empiezo a interesarme por el Rincón cuando a comienzos de los años noventa leo en la peana de la imagen de la Dolorosa que está en la ermita y que se utiliza para la procesión de Semana Santa, una inscripción que hace alusión al Rincón y a doña Dolores de Armas.

La verdad es que una vez empiezo a indagar sobre esta señora y la imagen, de nuevo vuelvo a encontrarme con un mundo de ensoñación en este rincón de Tenoya.

Haciendo una brevísima reseña histórica sobre el Rincón, vemos que a comienzos del siglo XX, doña Dolores de Armas, hija de una rica familia de Arucas, tiene una casa con sus huertas, vacas, gallinas y un oratorio dedicado a la Virgen de los Dolores.

Este oratorio fue inaugurado el 14 de febrero de 1.907, oficiando don Juan Hernández, párroco interino de la parroquia a donde pertenecía el mismo, la de San Lorenzo.

A este oratorio acudían sacerdotes y religiosos requeridos por doña Dolores que tenía un “libro de anotaciones de misas y festejos”, en el que iban firmando los invitados a las celebraciones religiosas.

Estas fiestas se celebraban en septiembre, y en ellas la Virgen hacía un pequeño recorrido a modo de procesión, hasta llegar a la vista de Casa Ayala, para luego volver sobre sus pasos. Allí se comía, bebía y se quemaban todo tipo de voladores y cohetes, consiguiendo realizar una pequeña fiesta entre los habitantes de estos desolados lugares en aquellos años.

La imagen de la Virgen de los Dolores, fue realizada por don Rafael Bello, asiduo a la finca de doña Dolores. Hoy en día esta imagen de vanadera y crecida podemos observarla habitualmente en la ermita de Ntra. Sra de la Encarnación.

Tras la muerte de doña Dolores de Armas estas fiestas empiezan a decaer. (1)

Esos terrenos en la segunda mitad de la década de los años 20 del pasado siglo, eran propiedad de doña Ana Lezcano de la Rocha y de don Antonio Yánez Matos.

Don Antonio Yánez

Con fecha 6 de junio de 1.930, don Antonio solicita permiso para poder ejecutar obras de alumbramiento de aguas subterráneas en:

“...el subsuelo de la finca de su propiedad denominada “El Rincón” en el pago de Tenoya del Término Municipal de San Lorenzo...”.

El objetivo era: “...proseguir la apertura de tres pozos que ya tiene empezados, llegando el primero a cuatro metros de profundidad, el segundo a veintiséis metros y el tercero a cincuenta metros; la apertura de tres nuevos pozos en los sitios que se señalan en los planos que acompañan a la solicitud y la continuación de dos galerías una de setenta metros que proyecta aumentar en treinta y cinco y otra de cincuenta y cuatro que aumentará en sesenta metros...”, “... de los nuevos pozos ya empezados arrancarán distintas galerías con los rumbos y longitudes que se describen en los planos correspondientes...”. (2)

En octubre de ese año, se realiza el primer análisis serio por parte de un laboratorio a las aguas que durante años habían curado las heridas de los enfermos que habían acudido a él para sanar sus llagas. Estas aguas fueron gestionadas por la Comunidad de Aguas del Rincón, y es curioso comprobar la historia del manantial que la podemos encontrar en el Informe Pericial Médico que sobre las mismas se realiza con motivo del “Expediente de declaración de Utilidad Pública” que sobre las aguas se inicia en los años treinta. Este manantial era termal puesto que su agua manaba a unos 27º (3)

Balneario en los años 30

En agosto de 1930 ya existía una Comunidad de aguas denominada del Cristo-Rincón cuya sede estaba situada en la calle Triana, nº 40. El edificio que ocupaba fue diseñado por el arquitecto don Francisco de la Torre Sarmiento, proyectándose en 1.880, (4)

Según el Instituto Provincial de Higiene de Canarias Orientales, el agua de dicho manantial reúne las condiciones del Real Decreto de 22 de Diciembre de 1.908 y de 14 de septiembre de 1.920. (5), por lo que los propietarios deciden no sólo envasarla sino también distribuirla por todo lo largo y ancho de la isla además de preparar la infraestructura para que los que quisieran pudieran disfrutarlas en baños. Tuvo una planta de embotellado en la que llegaron a trabajar algunos vecinos de Tenoya.

A partir de 1.931, se vuelca la publicidad en promocionar dichas aguas. “... Se las comparaba, por su composición, con las célebres de Badem-Badem en Alemania...”.

El agua del Rincón, según esta propaganda, servía para todo, “...curando desde los huesos maltratados hasta las enfermedades del corazón, hígado, obesidad, diabetes, etc. ...” (6)

Con el paso del tiempo entre los años 1.934 –1.935 aparece en diferentes periódicos de la época publicidad referente a la misma.

El 24 de mayo de 1.934, se inaugura oficialmente el balneario, según reza en la prensa de la época:

“... se inaugura el Balneario en el que podrán beneficiarse de los efectos terapéuticos de esta agua cuantos deban emplearlas en cualquiera de las formas de aplicación externas. Y teniendo presente la comunidad la importancia innegable de su fuente hidromineral, con la afluencia de bañistas que necesariamente han de concurrir a utilizar sus aguas, no ha escatimado sacrificios para dotar a su balneario de las exigencias que reclame la mayor comodidad que pueda proporcionarse a sus visitantes.

Se ha construido una planta de edificio distribuida en diez cámaras con sus tinas, cuarto de vestir y doble juego de entradas para garantizar en caso preciso la mayor seguridad a los bañistas que reclamen la ayuda del personal del balneario, puede partirse desde el balneario para excursiones por las huertas colindantes que ofrecerán el doble aliciente de los encantos del mar y del campo. Y facilitar el acceso al lugar, los servicios ya contratados de una empresa de guaguas que por la tarifa módica de 0.70 ctmos, por ida y vuelta conducirán a los bañistas y visitantes, hallando todos ellos un bar anexo al balneario y en el que han de ser atendidos cumplidamente en los menesteres propios del mismo. La distancia a recorrer partiendo de la salida de las guaguas que se establecerá junto al Parque Santa Catalina en el Puerto, será de unos cuatro kilómetros y los servicios de transporte, se harán con toda precisión y comodidades que permita el número de bañistas.

Este balneario se inaugurará mañana a las cinco de la tarde....” (7)

A partir de Enero de 1.935 y a través de la prensa nos hacemos eco de las mejoras en el establecimiento, entre las que destacamos el anuncio siguiente:

“AVISO AL PUBLICO: Balneario del CRISTO-RINCON

Vencidas las dificultades que impedían la instalación de baños calientes, complace a esta Empresa notificar a su numerosa clientela que ya podemos servir los baños a la temperatura que soliciten. Siendo por tanto estos a la vez que útiles agradables.” ( 8)

Posteriormente, debido a la gran efectividad que entre los pacientes tiene la utilización de las aguas, los mismos donan un Cristo, que es colocado en las instalaciones en septiembre de 1.935. Por ello, se celebra en las instalaciones una pequeña fiesta.

Bar del Balnario en los años 30

“... Esta noche y mañana 28 y 29 del corriente se celebrarán los actos siguientes con motivo de la colocación de un Cristo, donado por varios enfermos que han encontrado la salud en esta agua.

Programa:

Vista del Balneario no hace mucho tiempo

Día 28: Por la noche, gran verbena quemándose varias piezas de fuegos artificiales. Amenizará el acto la Agrupación Armonía. Como final de la verbena tendrá lugar un animado baile.

Día 29; a las 9 de la mañana, desayuno infantil por invitación del balneario Cristo-Rincón, servido por el restaurante de dicho balneario. El servicio de transporte será de cuenta de la empresa del aludido balneario.

A las once se correrá el velo de la Imagen del Cristo, que como se ha dicho, ha sido donada por varios enfermos curados por estas maravillosas aguas.

A este acto asistirá don Antonio Espinosa, superior de las escuelas salesianas, quien pronunciará unas palabras alusivas al acto.

A las cuatro, paseo en la terraza y explanada del balneario amenizado por la agrupación Armonía que ejecutará lo mejor de su repertorio...” (9)

Hasta el 18 de julio de 1.936 estuvo funcionando a pleno rendimiento tal y como nos lo notifica Gregorio Martín Díaz, a partir de ahí perdemos la pista de lo que pudo pasar con este balneario de milagrosas aguas:

“...Pues bien, aquella mañana la estancia de mi madre en el balneario de el Rincón fue más corta que de costumbre. Las circunstancias imperante precipitaron su regreso a casa...” (10)

De sus efectos maravillosos sobre la salud de los bañistas tenemos diferentes testimonios que nos hacen imaginar lo importante que para los vecinos de la capital llegaron a ser dichas aguas, de ellas se llegó incluso a fabricar luso medicinas llamadas “RINCOPIN” y “RINCOGONO”. (11)

Hoy todo lo que quedaba del Balneario a la orilla del mar, ha desaparecido bajo la piqueta, según parece para evitar que se utilizaran sus muros como infraviviendas. Ya del Balneario del Cristo-Rincón sólo queda el recuerdo y por eso quiero que el mismo perdure entre nosotros con estas notas.

Laureano Lezcano Galindo

Bibliografia

1) Llevas el nombre de reina, Tenoya y yo; Florencio Rodríguez Artiles; Inédito. Archivo parroquial de Ntra Sra. de la Encarnación; Tenoya

2) H.M.C. Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas; 6 de junio de 1.930.

3) H.M.C. Archivo de Jiménez Sánchez, Caja 34; carpeta 2; doc 14.

4) P.G.O.U. 1.986; ref. 300; Archivo E.F.A.; Casco Histórico Vegueta - Triana; Las Palmas de G.C.

5) H.M.C. Archivo de Jiménez Sánchez, Caja 34; carpeta 2; doc 14.

6) Crónicas de medio siglo; Miguel Jiménez Marrero; (1.988)

Hotel del balneario, lo único que queda de unos años de esplendor

7) H.M.C. El defensor de Canarias; 23/05/1.934

8) H.M.C. El defensor de Canarias; Enero-abril 1.935

9) H.M.C. Hoy; 28/09/1.935 // Acción; 28/09/1.935

10) Anteayer en Las Palmas; Gregorio Martín Díaz; 1.992.

11) H.M.C. Acción; 28/07/1.935

12) Fotos: Archivo del autor

H.M.C. Hemeroteca del Museo Canario

Página 10 de 12